Die Umschaltmomente haben im modernen Fußball einen sehr hohen Stellenwert. Trotzdem ist eine klare Unterteilung der einzelnen Phasen, siehe Vier-Phasen-Modell, nicht möglich. In den eigenen Ballbesitz fließen immer auch die Phasen “Umschalten nach Ballverlust” und “Gegnerischer Ballbesitz” mit ein. So entscheidet häufig die Struktur im Moment des Ballverlusts, also die Struktur des Spiels mit Ball, über Erfolg oder Misserfolg eines Gegenpressings. Sind die Abstände zwischen den einzelnen Spielern sehr groß und es gibt nur schlechte Verbindungen, braucht man länger um in ein geordnetes Gegenpressing zu kommen, die Chancen auf einen direkten Ballgewinn sinken.

Viele setzen das Gegenpressing mit Konterpressing gleich, also dem Versuch nach Ballverlust den gegnerischen Konter direkt zu unterbinden und den Ball zurückzuerobern. Dies assoziiert in erster Linie ein Verhindern, das Verhindern des Konters. Beim Verteidigen war die Grundsatzfrage entweder das Tor zu verhindern, oder den Ball zu erobern. Also entweder etwas verhindern oder für etwas zu arbeiten.

Tor verhindern oder Ball gewinnen?

Wir dürfen nicht absteigen oder wir wollen den Klassenerhalt schaffen?

Wenn wir das Spiel verlieren sind wir punktgleich oder wenn wir das Spiel gewinnen sind wir sechs Punkte vor?

Konter verhindern oder Ball erobern?

Hinter all diesen Fragen stecken Anstrengungen. Es werden aber definitiv mehr Kräfte freigesetzt, wenn man etwas erreichen kann, wenn man etwas hat, für das man seine Kräfte einsetzt. In der Nachbetrachtung ist ein Verhindern immer etwas Notwendiges. Ermöglicht man jedoch etwas, erreicht man etwas, ist das viel anerkannter und respektierter.

Es geht folglich nicht um das Verhindern eines Konters, sondern um das Zurückerobern des Balls, den Anspruch auf Dominanz und Ballbesitz und um den Spaß am Spiel mit Ball. Synonyme für das Gegenpressing könnten nach dieser Idee z.B. Dominanzpressing oder Fürpressing sein.

Voraussetzungen für ein Gegenpressing:

Die Struktur im eigenen Ballbesitz bestimmt maßgeblich das Gegenpressing einer Mannschaft. So sollte man nach Ballverlust in den ballnahen Zonen kompakt stehen, was sich durch kurze Abstände zwischen den einzelnen Spielern charakterisiert.

- Geringer Abstand zum Ballführenden

- Ballorientiertes Verhalten (in Ballbesitz Flachpässe ermöglichen, nach Ballverlust Passwege schließen)

So wie die Art der Balleroberung den Ausgang eines Konters beeinflusst, so beeinflusst die Art des Ballverlusts den Zugriff im Gegenpressing.

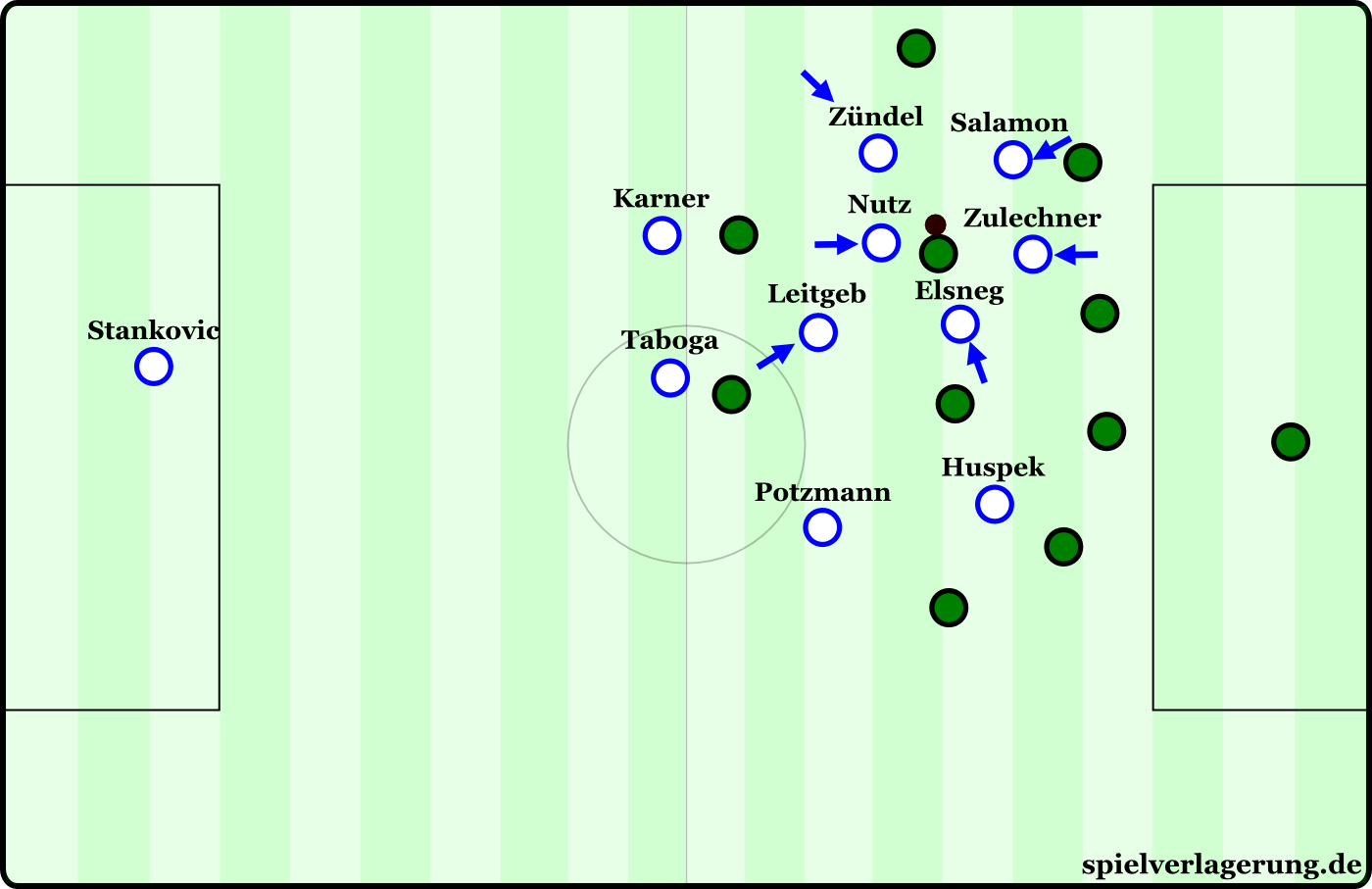

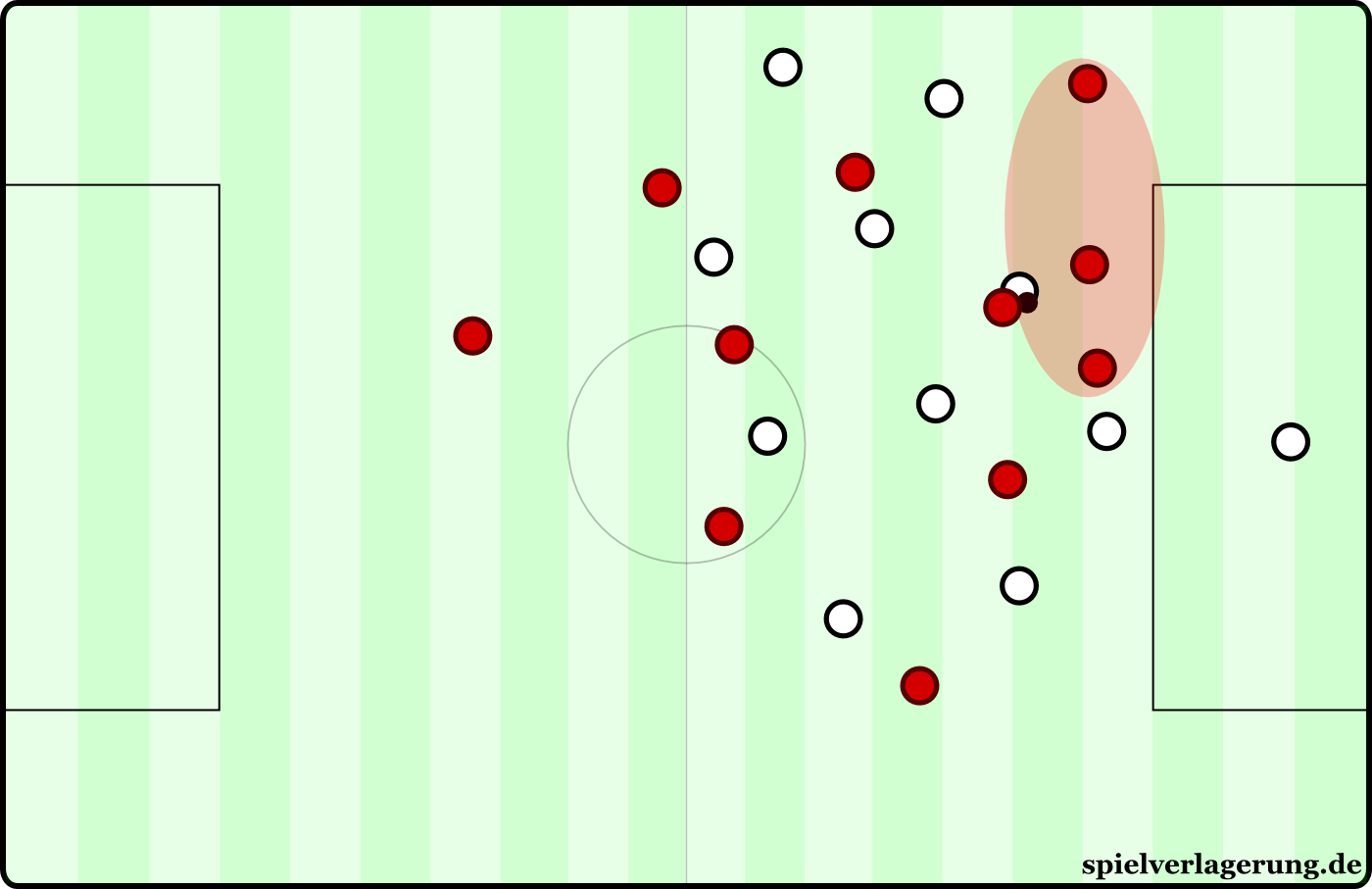

Versucht eine Mannschaft ballnah den Raum zu überladen, kreiert sie automatisch gute Staffelungen für ein Flachpassspiel mit kurzen Distanzen untereinander. Bei einem Ballverlust hat man also die Möglichkeit den Ballführer sofort unter Druck zu setzen und ballnahe Anspielstationen zu schließen.

Ob man sich nun auf ein Flachpassspiel konzentriert oder lange Bälle nutzt, entscheidet noch lange nicht über die Möglichkeit des Gegenpressings. Überlädt man eine ballferne Zone, hat man auch dort nach Ballverlust die Möglichkeit durch eine gute Struktur den Ball zurück zu erobern. Wichtig ist, dass die Verbindungen der verschiedenen Mannschaftsteile bestehen bleiben und Verlagerungen des Gegners zugestellt/zugelaufen werden können.

Auch bei Flanken vom Flügel kann man sich bereits für ein Gegenpressing positionieren. Viele Mannschaften versuchen dafür möglichst viel Personal in und um den Strafraum zu mobilisieren. Die direkte Verwertung der Flanke kann für ein Gegenpressing auf den zweiten Ball in den Hintergrund gestellt werden. Dies bezieht sich gerade auf Mannschaften, die nicht die Spielertypen haben, die hohe Flanken in den Strafraum im direkten Zweikampf verwerten können. Die Flanken werden in diesem Beispiel dann so hereingebracht, dass sie möglichst schwer zu kontrollieren sind.

Fängt der Gegner einen Pass ab, kommt es darauf an, in welche Spielrichtung er abgefangen wurde, wie lange er unterwegs war, wie scharf er gespielt wurde und wie der erste Kontakt des Gegners war. Grundsätzlich sollte ein Vertikalisieren des Gegners verhindert werden oder wenn der Gegenspieler den Pass in offener Stellung und Spielrichtung annimmt muss möglichst schnell der Deckungsschatten vergrößert werden, um einen Pass in die Tiefe zu verhindern und ihn zu lenken.

Blockt der Gegner einen Schuss, hat man häufig eine gute Ausgangslage für ein positives Gegenpressing. Denn dies bedeutet, dass man sich in einer Zone befindet, in der der Gegner ausschließlich versucht ein Tor zu verhindern. Der Block wird also nicht mit der Intention des Ballgewinns, sondern mit der Intention Torverhinderung passieren. Außerdem bedeutet diese Spielsituation eine gute Absicherung aufgrund der Distanz zum eigenen Tor und der Anzahl an Spielern hinter dem Ball.

Bei einem Ballverlust durch ein Dribbling hat der Gegenspieler nach dem Zweikampf in der Regel direkten Gegendruck des Dribblers und des ballnahen Blocks.

Außerdem entscheidet die Spielrichtung und Position eines Ballgewinns/Ballverlusts über die Folgeaktionen. Steht der Gegner nach Balleroberung mit dem Rücken zur Spielrichtung, ist das eine gute Ausgangslage um Druck zu machen. Wichtig ist dann, dass auch mögliche Rückpässe attackiert werden.

Wird der Ball am Flügel verloren, kann man die Außenlinie nutzen, um den Raumdruck für den Gegner zu erhöhen. Dafür ist der Weg zum gegnerischen Tor nach erfolgreichem Gegenpressing größer.

Erobert man den Ball im Zentrum ist der Weg kürzer, dafür kann der Gegner alle Spielrichtungen bespielen.

Ein Ziel ist es, dass man Verlagerungen in andere Spuren versucht zu verhindern. Dafür lenkt man den Gegner häufig nach außen. Verlagert der Gegner die Seite und es fehlt ballfern der Zugriff, lässt man sich in seine defensive Grundordnung fallen.

Auch die Höhe (vertikal) kann, je nach Spielidee, über das Gegenpressing entscheiden. Einige Mannschaften versuchen nur im letzten Drittel direkt ins Dominanzpressing zu gehen. Dies hat den Vorteil der Distanz zum eigenen Tor und der besseren Ab- und Durchsicherung.

Eine Grundvoraussetzung für schnelles Umschalten ist das frühzeitige Erkennen und Antizipieren der nächsten Spielsituation. Wenn ein Spieler erkennt, dass ein Ballverlust oder ein 50/50-Duell um den Ballbesitz wahrscheinlich wird, sollte er bereits seine Position so anpassen, dass er im Gegenpressing Zugriff erzeugen kann. Solche Momente können ein technisch unsauber gespielter Pass, ein dynamischer Vorteil des Verteidigers uvm. sein. Alle Spieler wechseln dann in diesen Situationen von ihrer offensiven Position in eine abwartende Position, die zwischen offensiver und defensiver Position liegt. Dies gilt auch für die ballfernen Spieler, die dann zwischen den Positionen “schwimmen”.

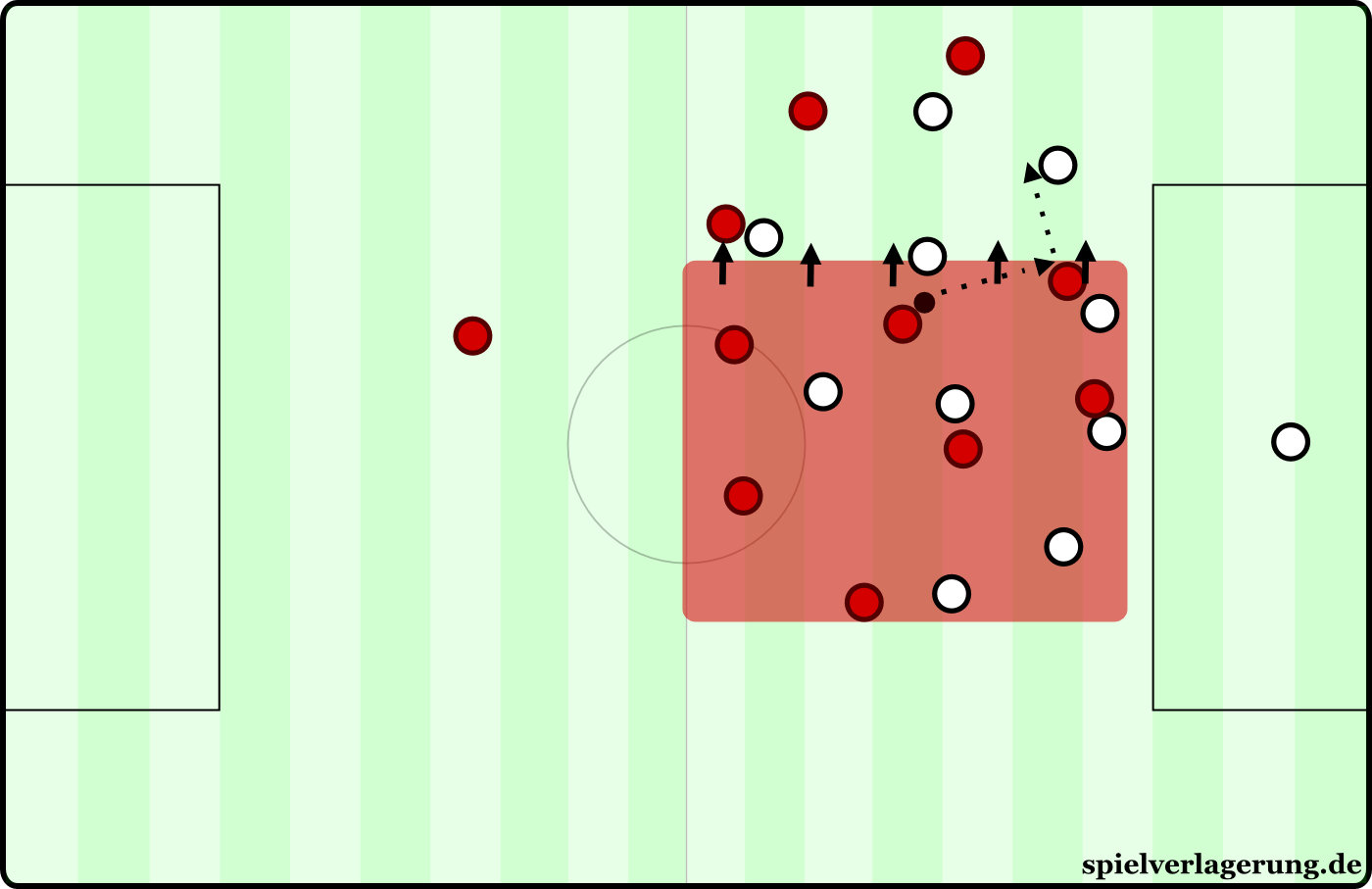

Gerade unter Druck, aber auch sonst wird als taktisches Mittel der absichtliche Fehlpass genutzt. Also ein Pass in einen bestimmten Raum, in welchem dann als Folgeaktion in ein Gegenpressing gegangen wird. Beliebt sind dabei Pässe, die der Gegner mit Blickrichtung zum eigenen Tor erlaufen muss (z.B. Schnittstellenpass hinter letzte Kette). Dadurch steht er geschlossen und kann leichter unter Druck gesetzt werden. Ein Rückpass kann bereits erwartet werden und wird sofort attackiert (Durchlaufen).

Um den Zeit- und Entscheidungsdruck für den Ballführenden zu erhöhen, kann es hilfreich sein von dem klassischen Anlaufverhalten (ASTLB) in ein Durchlaufen überzugehen, also in 50/50-Duelle. Das führt auch im Umschaltmoment dazu, dass man in die Rolle des Agierens wechselt. Man kann den Gegner so direkter und aggressiver lenken und ihm die Zeit für mögliche Verlagerungen nehmen. Das Durchlaufen im Zweikampf kann jedoch nur mit einer guten ballnahen Staffelung und kurzen Distanzen zwischen den Spielern funktionieren, da sonst die Gefahr, die aus einem verlorenen 50/50-Duell entsteht, extrem steigt. Stellt man den Gegenspieler nur, hat dieser mehr Zeit eine Entscheidung zu treffen. Diese kann z.B. ein Dribbling sein oder ein kurzes explosives Andribbeln zu einer Seite, um den Deckungsschatten des Gegners zu umspielen.

Wohin man den Gegner lenken will, hängt einmal mehr von der taktischen Ausrichtung einer Mannschaft ab. Man kann den Gegner in einen Raum lenken. Dabei wird häufig versucht das Zentrum und die Halbräume so gut wie möglich zu verdichten, um den Gegner nach außen zu lenken. Genauso kann man den Gegenspieler aber auch weg von möglichen Optionen leiten oder hin zu eigenen Mitspielern, um ihn in eine Pressingfalle zu lenken. Diese Entscheidung wird auch von dem System einer Mannschaft und des jeweiligen Gegners beeinflusst, als auch von personellen Vor- respektive Nacheilen. Wo auf dem Spielfeld sind natürlicherweise personelle Vorteile/Nachteile zu erwarten? Welche Spieler des Gegners sind pressingresistent?

AB HIER KOPIE:

Grundsätzlich gibt es beim Deckungsverhalten im Gegenpressing ähnliche Referenzpunkte wie im klassischen Verschieben und im Pressing. Allerdings muss hierbei etwas stärker differenziert werden, weil das Gegenpressing an sich eine extrem dynamische und variable Sache ist. Bestimmte Voraussetzungen und die Erfolgswahrscheinlichkeit gewisser Lösungen sind anders als beim Verschieben oder gar im regulären Pressing (was übrigens mit ein Grund ist, wieso es für das Gegenpressing einen eigenen Begriff geben sollte).

Prinzipiell kann man vier bis fünf statisch-individuelle Referenzpunkte im Fußball unterscheiden, welche für alle anderen Referenzpunkte als Ursache und Basis dienen:

- Die Position der Mitspieler

- Die Position der Gegenspieler

- Den Raum

- Den Ball

- Die Tore

Neben diesen statisch-individuellen Referenzpunkten gibt es zwar auch dynamisch-assoziative Referenzpunkte, doch sollen diese zukünftig noch in einem eigenen Artikel irgendwann behandelt werden. Wir fokussieren uns hier weiterhin auf die üblichen vier bis fünf Referenzpunkte (die Tore werden häufig nicht gezählt). Aus diesen und den Eigenheiten des Gegenpressings lassen sich grundsätzlich folgende Deckungsarten extrahieren:

- Ballorientiertes Gegenpressing

Die Vorgehensweise ist hierbei leicht erklärt. Beim ballorientierten Gegenpressing wird schlichtweg maximal in Richtung Ball und Ballführenden verschoben, um Druck zu erzeugen. Dies ist wohl die simpleste und ursprüngliche Ausführungsweise.

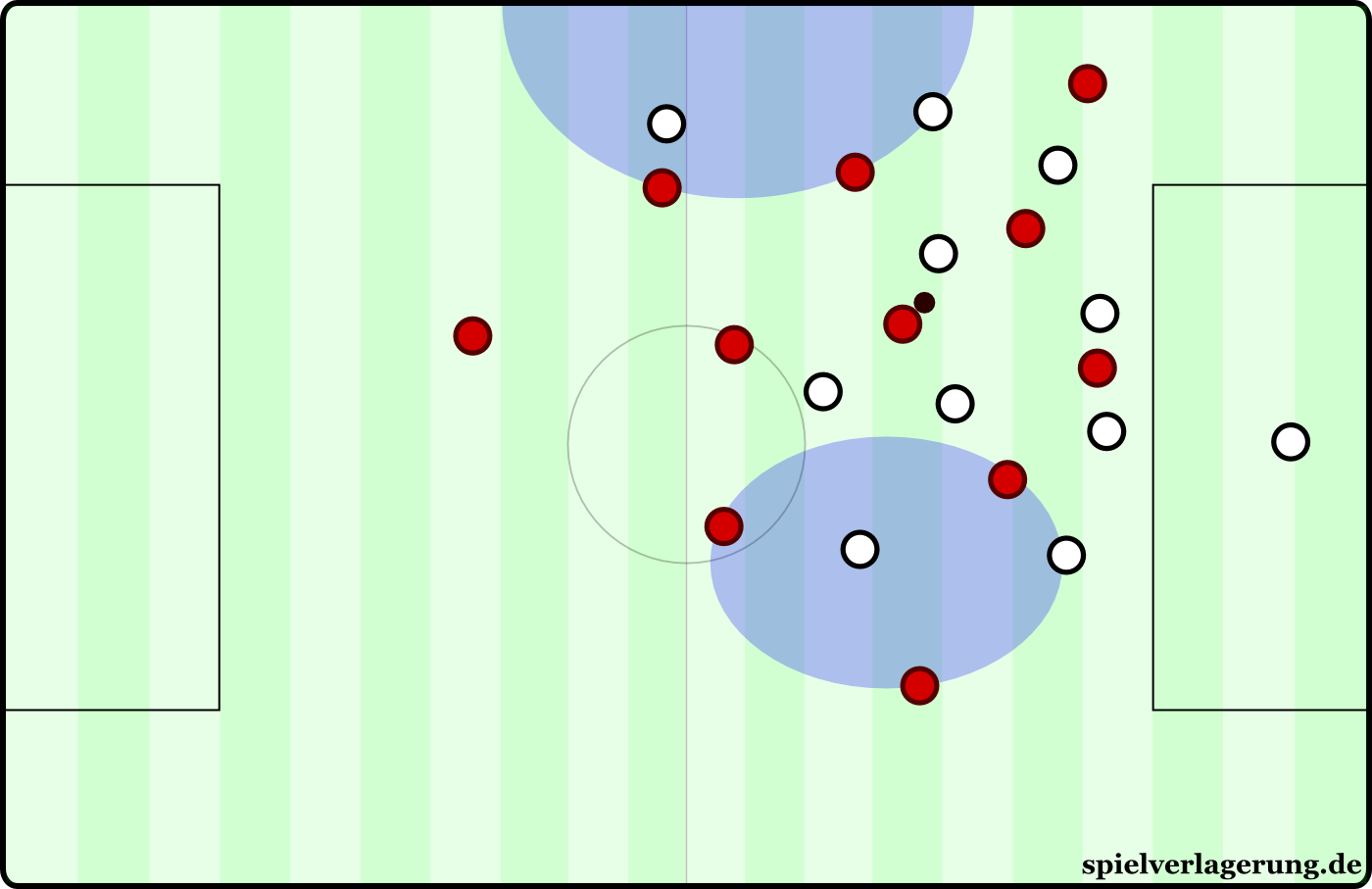

- Spielraumorientiertes Gegenpressing

Dieses Deckungsschema kann dem ballorientierten Gegenpressing sehr ähneln, ist allerdings etwas anders zu sehen. Während es beim ballorientierten Gegenpressing schlichtweg darum geht möglichst viel Druck möglichst schnell zu kreieren, fokussiert sich das spielraumorientierte Gegenpressing eher auf das Versperren aller möglicher Optionen in Ballnähe durch effektive Raumkontrolle und möglichst große Deckungsschattennutzung.

Dieses Schema wird (wie das ballorientierte Gegenpressing) meistens instinktiv gespielt, wenn man Gegenpressing – besonders in der Jugend – etabliert.

- Passwegorientiertes Gegenpressing

Bei dieser Variante werden nicht die Möglichkeiten des Ballführenden oder der Ball selbst vom Kollektiv attackiert, sondern die Passwege des Ballführenden gedeckt. Dies geschieht im Normalfall durch das Belauern dieser Passwege. Ziel ist, dass der Spieler unter Druck einen Pass versucht, der dann abgefangen wird und zu einer sauberen Ballrückeroberung führt.

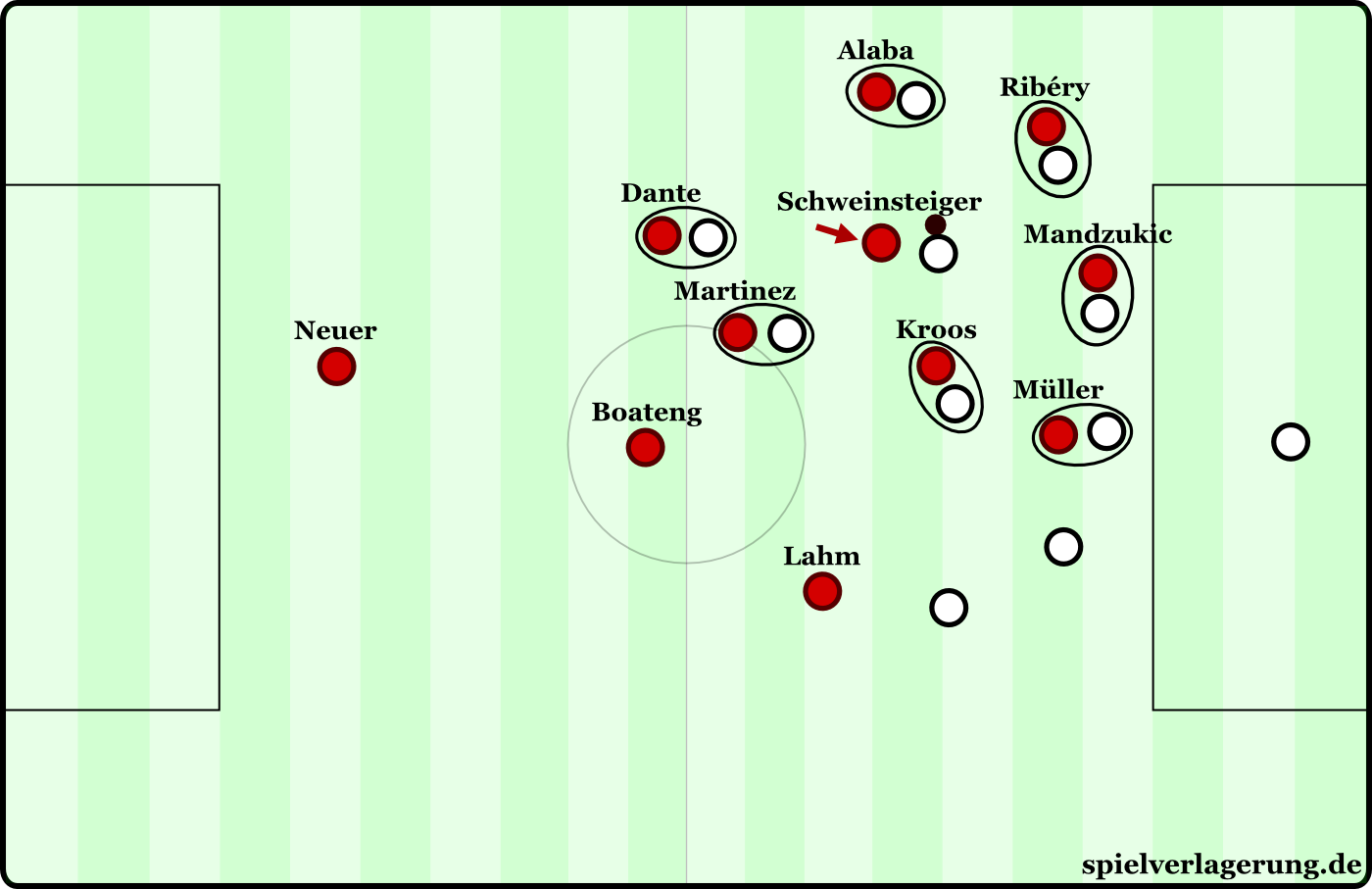

- Zugrifforientiertes Gegenpressing

In dieser Deckung suchen sich die Spieler direkt einen Gegenspieler in der Nähe, um mithilfe einer Manndeckung den Pass auf diesen Spieler zu verhindern oder ihn direkt pressen zu können, falls er einen Pass erhält.

Bei all diesen Deckungsschemen muss aber beachtet werden, wie situativ Gegenpressing ist. Häufig können Spieler nicht mehr das gewünschte Deckungssystem herstellen oder erkennen schlichtweg eine effektivere Möglichkeit und handeln nach dieser. Nur selten beziehungsweise über eine große Anzahl an Situationen sind sie eindeutig für eine Mannschaft erkennbar, falls sie denn überhaupt so strukturiert wurden.

Dadurch ist es auch oftmals möglich, dass Spieler in derselben Gegenpressingsituation häufig unterschiedliche Aspekte decken und die Orientierungspunkte anders hierarchisieren. Zusätzlich ist natürlich auch wichtig, wie genau die ballnahen Spieler ab- oder durchgesichert werden und welche Vorgaben zum Verhalten der Raumkontrolle es für sie gibt, was ebenfalls sehr flexibel organisiert werden kann.

Gegen- oder Konterkonter

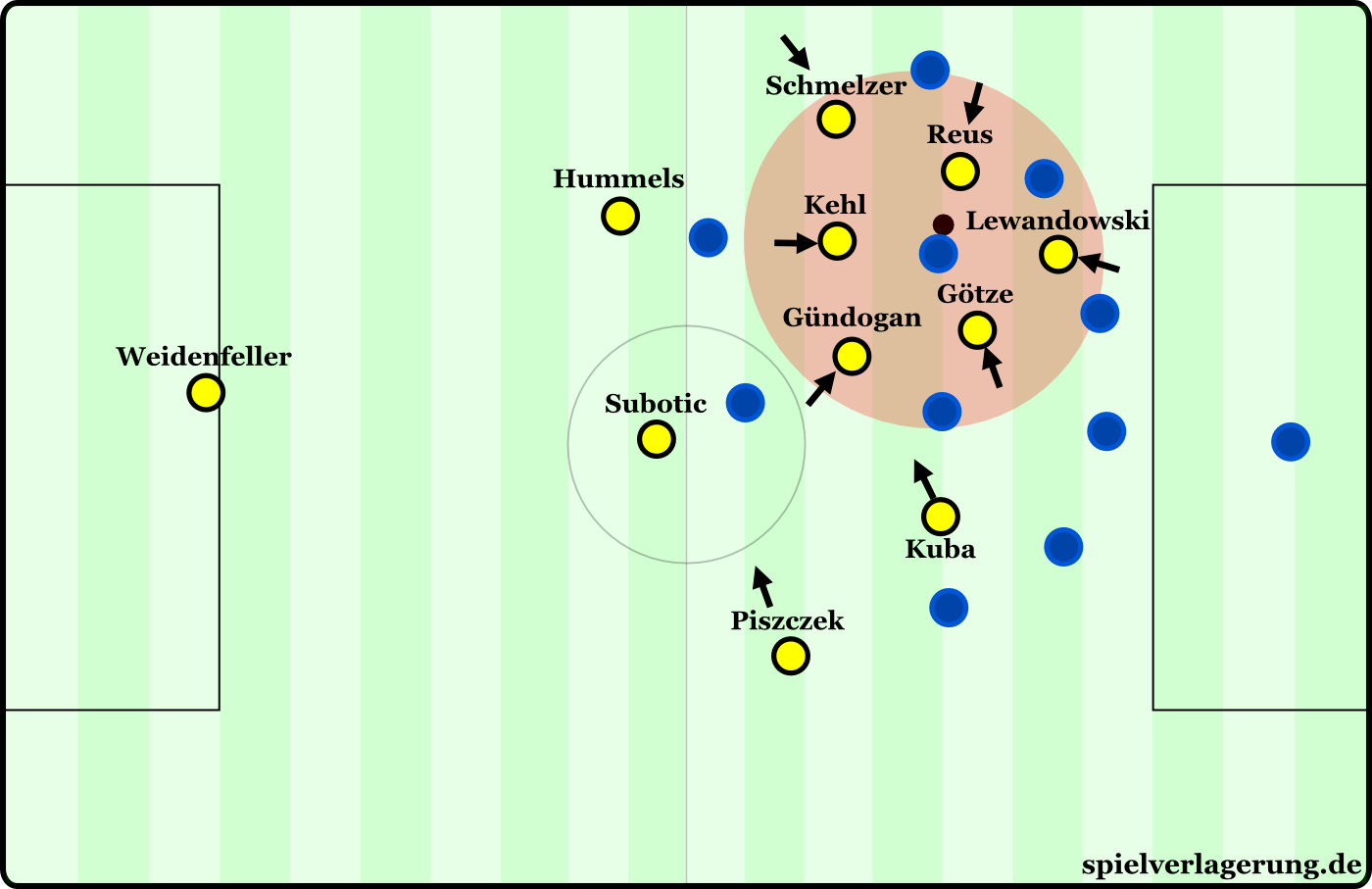

Mit der erfolgreichen Balleroberung ist das Gegenpressing aber noch nicht beendet. Kommt es zu einem solchen Erfolg, besteht noch die Möglichkeit, dass man direkt nach der Balleroberung den Gegner wie schon erwähnt in einer unangenehmen Organisation bespielen kann. Der Gegner hat im Normalfall versucht, nach vorne umzuschalten, und befindet sich somit beim Ballverlust sowohl positionell als auch von der Dynamik her in einer sehr unpassenden Spielsituation.

Deswegen bezeichnete Jürgen Klopp das Gegenpressing einst als den besten Spielmacher der Welt, da dem erfolgreichen Gegenpressing und den darauffolgenden Kontern ein besonderes Potenzial innewohnt, das selbst viele der kreativsten Akteure nicht konstant kreieren können. Die gegnerische Mannschaft hat nicht nur zahlreiche kleine Löcher, sondern kann die ohnehin vorhandenen Löcher wegen der Sichtfelder und Laufrichtung oftmals nicht abdecken.

Besonders bei hohen Ballrückeroberungen kann die Mannschaft direkt mit zahlreichen Spielern nach vorne angreifen, während insbesondere die Innen- und Außenverteidiger beim Gegner häufig ihre Defensivorganisation aufgelöst haben.

Deswegen müssten eigentlich hierfür besondere Umschaltmechanismen organisiert werden. Wie Schmidt und Streich die „schwimmenden“ Spieler in Ballbesitz und gegen den Ball haben, müsste man eigentlich die besonderen Umschaltmechanismen sowie natürlich die Defensivstaffelung zuvor so organisieren, dass man nach Balleroberungen sich adäquat bewegt, um keine direkten Ballverluste gefährlich werden zu lassen.

Auflösung des Gegenpressings

Doch nicht immer ist das Gegenpressing erfolgreich. Häufig scheitert das Gegenpressing; hier muss dann unter anderem klar sein, wie lange es fortgesetzt wird. Bei manchen Teams oder zumindest in einzelnen Spielphasen ist die Antwort einfach: Bis man den Ball schließlich doch wiedergewonnen oder der Gegner seinen Folgeangriff beendet hat.

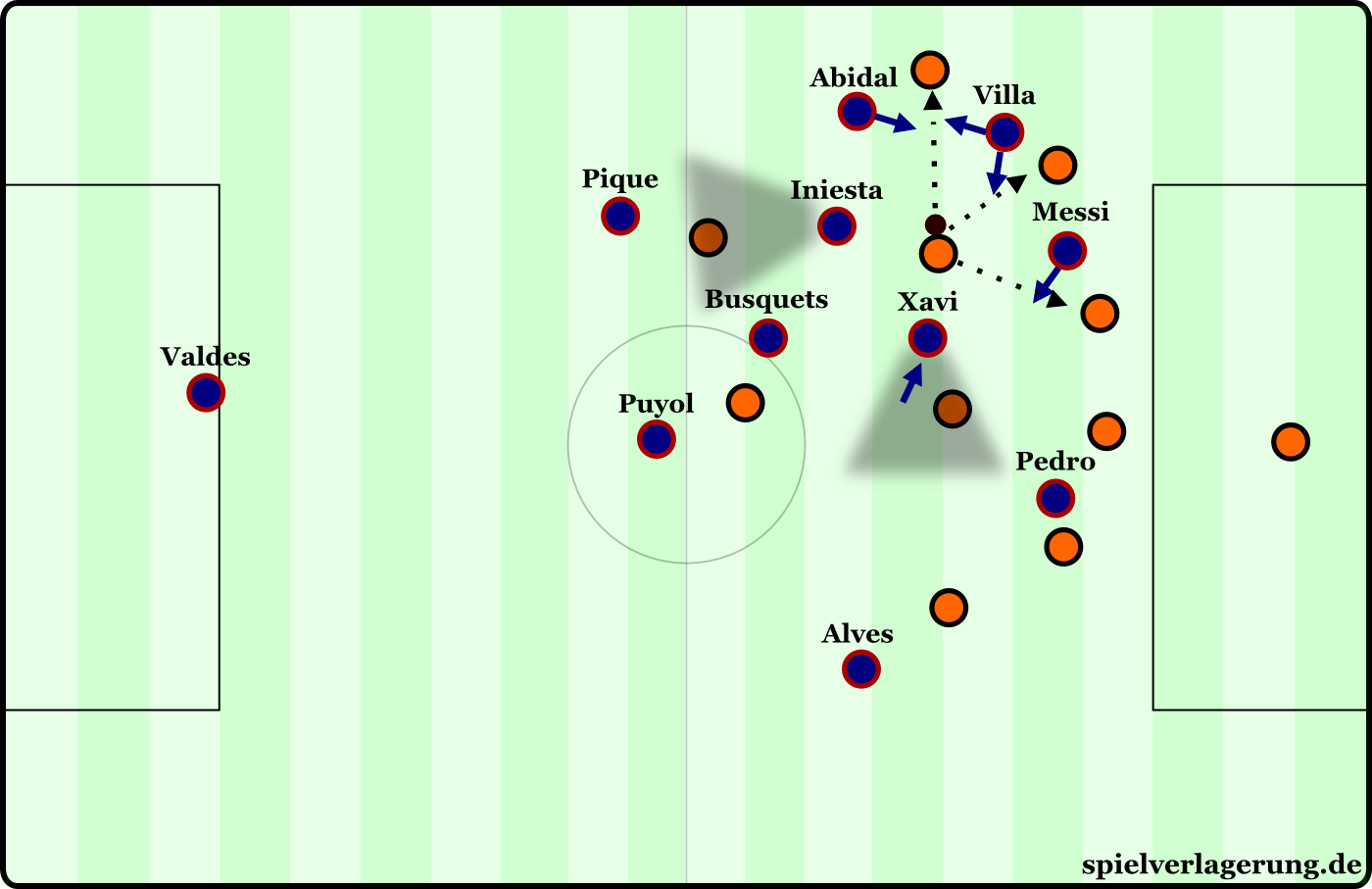

Meistens sind es aber andere Richtlinien. Einige Mannschaften lassen nur die erste und zweite Gegenpressingsituation pressen, bevor sie sich zurückziehen. Bei vielen Mannschaften gibt es eine Fünf-Sekunden-Regel, welche angeblich sogar in der Spielphilosophie des FC Barcelona festgeschrieben ist. Nach Ballverlust soll der Ball innerhalb von fünf Sekunden zurückerobert werden oder zumindest die sofortige Möglichkeit bestehen, dies zu schaffen. Wenn dies nicht der Fall ist, ziehen sich die katalanischen Mannschaften zurück. Dabei muss man in der Vermittlung selbstredend aufpassen, dass die Spieler sich nicht zu schematisch an diese Richtlinie klammern.

Bei anderen Teams wiederum ist es situationsabhängig. Sobald kein akuter Druck mehr besteht – also eine Verlagerung aus der Gegenpressingzone – und kein Zugriff auf die Verlagerung erzeugt werden kann, wird das defensive Umschalten endgültig eingeleitet und die eigentliche Defensivstaffelung kreiert.

Auch die genaue Art dieses Auflösens des Gegenpressings kann variieren. Manche Mannschaften ziehen sich mit den eher ballfernen Spielern zurück, lassen aber die ballnahen Spieler weiterpressen.

Neutralisieren des Gegenpressings

Um das Gegenpressing des Gegners ineffektiv zu machen, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Generell ist das Herausspielen aus der engen Situation meistens der Schlüssel, weil das Gegenpressing nicht effektiv über das gesamte Spielfeld aufrechterhalten werden kann. Das Nutzen von Ausweichzonen – lange Verlagerungen, Rückpässe oder Bälle hinter die Abwehr, je nach Zone – funktioniert natürlich am besten. Kleinräumige Kombinationen wiederum sind schwierig zu spielen.

Hierbei kann man sich wieder anschauen und überlegen, wie genau diese organisiert werden. Bei einigen (wenigen) Teams sind zum Beispiel durchaus Mechanismen im Defensivspiel sichtbar, um nicht nur möglichst effektiv umschalten, sondern auch speziell das Gegenpressing umspielen zu können. Das kann von ballnah zockenden Spielern und bis hin zu ballfern so positionierten Spielern reichen, die sich direkt für einen eindeutigen ersten Pass anbieten.

Generell ist natürlich die Defensivstaffelung zuvor entscheidend. Bei einer Manndeckung sind die Anspielstationen nach der Balleroberung natürlich sofort besetzt; bei einer Raumdeckung kann dies besser gehandhabt werden. Desweiteren erlaubt eine Raumdeckung auch eher die (situative) Nichtbeteiligung einzelner Spieler, welche sich in offenen Räumen positionieren können.

Hier ist auch entscheidend, ob die Balleroberungen auf eine bestimmte Art und Weise organisiert sind, ob die jeweiligen Umschaltmechanismen bekannt sind und ob die Spieler der eigenen Mannschaft wissen, wo für die jeweiligen Situationen der freie Spieler zu finden ist. Zudem kommt es darauf an, die mögliche Umschaltsituation zu antizipieren und dementsprechend proaktiv zu agieren.

Allerdings gibt es hierbei ein kleines Problem: Die Antizipation auf einen möglichen Ballverlust aus einer offensiven Stellung heraus ist weniger riskant als die Antizipation eines möglichen Ballgewinns aus einer – wie in diesem Fall – defensiven Stellung heraus, weil bei Letzterem die defensive Organisation bei einer Fehlantizipation potenziell zerstört wird. Insofern hat die gegenpressende Mannschaft einen Vorteil.

Neben den organisierten freien Spielern kann natürlich auch mit einem direkten Befreiungsschlag und eigenem Fokus auf zweite Bälle oder der Nutzung von Dribblings das Gegenpressing umspielt werden. Besonders erfolgreiche Dribblings, wenn auch schwer erfolgsstabil zu machen, sind enorm gefährlich, weil die gesamte Struktur des Gegenpressings zerstört wird.

Neben dem Raumgewinn der Dribblings wird zusätzlich ein Gegenspieler aus dem Spiel genommen, meistens gibt es etwas Raum um nach vorne zu kommen und man hat Zeit, bis der nächste Pressingspieler kommt (oder es kommt keiner und das Gegenpressing wurde ausgehebelt). Der Faktor Zeit ist wichtig, um effektiv umschalten zu können. Durch das Dribbling gewinnt man diese zum Abruf der Konterabläufe.

Die Statistikfirma ProZone argumentiert sogar, dass man nach dem Herausspielen aus einer unterladenen Zone auf die andere Seite 7.2 Sekunden hat, um die dortige Überzahl auszuspielen.

Gegenpressingfallen

Ein letzter Punkt wären noch besondere Arten der Ballverluste, welche über die Staffelung einen bestimmten Verlauf für den Gegner kreieren, um effektiv Gegenpressing betreiben zu können.

Ein Beispiel wäre zum Beispiel das Überladen der umstehenden Zonen, aber nicht das sofortige Pressing. Der Gegner wird nach dem Ballverlust in der unterladenen Zone nicht attackiert, sondern durch die Staffelung und leichte Passivität nach vorne geleitet. Erst hier wird durch die Bewegung der anderen Spieler und besondere Mechanismen die Balleroberung fokussiert.

Der Vorteil ist natürlich, dass man dadurch komplexere und ausgeklügeltere Bewegungen nutzen kann. Außerdem ist der Gegner in seinem Umschalten weiter, wodurch die Gegenkonter wiederum effektiver wären. Allerdings sind die Erfolgsstabilität und das Verhältnis von Erfolg zu Risiko bei diesem taktischen Mittel zu bezweifeln. Dennoch ist es eine interessante Weiterführung des Gedanken des absichtlichen Fehlpasses und steht in Verbindung mit einigen weiteren Aspekten, die bereits angesprochen wurden.

Prinzipien / Anforderungen:

- Ballverlust frühzeitig antizipieren und Position anpassen

- Vor möglichem Ballverlust schwimmen

- Ballnahe Struktur mit kurzen Distanzen untereinander

- Ballführenden sofort ballnächsten Verteidiger unter Druck setzen

- Deckungsschatten vergrößern

- 50/50-Duell durch Durchlaufen im Zweikampf

- Gegenseitiges Absichern

- Optionen für Ballführenden abkappen (Dribbel- und Passwege)

- Sobald kein Druck mehr auf den Ballführenden ausgeführt werden kann: EXIT

- EXIT: Torsicherung hat bis zur vollständigen Ordnung Priorität, dann erst wieder Balleroberung

- Fallen der ballfernen Spieler hinter den Ball, innere Linie zum eigenen Tor zu!

- Ballnah führt so gut es geht noch Druck aus, um Zeit zu gewinnen und Entscheidung des Gegners zu beeinflussen

- Rückpässe attackieren: Durchlaufen!

- Lenken nach außen

- Zentrum so gut wie möglich absichern

- Anspruch auf Dominanz

- Für Ballgewinn pressen, nicht gegen den Konter

- Im eigenen Drittel: Tor verhindern

- Mittleres Drittel: Angriff bremsen und bei guten Voraussetzungen auf Ballgewinn durchlaufen

- Letztes Drittel: Aggressives Attackieren des Balls mit Anspruch auf Dominanz und Ballbesitz